Technische und rechtliche Anforderungen

–

Emissionen

–

Hackschnitzelkessel sind automatisch beschickte Zentralheizungsanlagen. Gegenüber Scheitholzkaminöfen weisen sie geringe Emissionen von Luftschadstoffen auf, da Brennstoffmenge und Verbrennungsvorgang vollautomatisch aufeinander abgestimmt sind und so eine vollständige Verbrennung mit ungestörtem und effektivem Abbrand möglich wird. Die Qualität der Verbrennung hängt aber auch von der Qualität des Brennstoffes ab. Insbesondere beim Einsatz hochwertiger Hackschnitzel ist eine schadstoffarme Verbrennung in der Regel gewährleistet, weil nur geringe Mengen an Inhaltsstoffen wie Rinde, Laub, Nadeln oder Beimengungen von Erde enthalten sind, die zu einem hohen Ascheanteil führen würden. Auch die Feuchtigkeit des Brennstoffs spielt eine Rolle: Ein hoher Wassergehalt führt in der Regel zu einer unvollständigen Verbrennung mit höheren Schadstoffemissionen. Hier setzt die ENplus-Zertifizierung für Hackschnitzel an.

Hackschnitzelkessel können die strengen Anforderungen der 2010 in zwei Stufen verschärften Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (sogenannte 1. BImSchV, auch Kleinfeuerungsanlagenverordnung) beim Einsatz hochwertiger Hackschnitzel daher in der Regel auch ohne Partikelabscheider einhalten. In vielen Fällen werden sie mittlerweile aber zusätzlich mit einem Partikelabscheider ausgerüstet. Dieser senkt das Risiko, dass die strengen Staubgrenzwerte bei der Erstmessung und den wiederkehrenden Messungen oder beim Einsatz von Hackschnitzeln geringer Qualität überschritten werden.

Kurzstudie zum Anteil zentraler Holzfeuerungsanlagen an den Staubemissionen in Deutschland (DBFZ 2014/2022)

Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) hat 2014 eine Kurzstudie zum Anteil zentraler Holzfeuerungsanlagen an den Staubemissionen in Deutschland veröffentlicht, und die Berechnungen im Jahr 2022 aktualisieren lassen.

Um beurteilen zu können, bei welchen Holzfeuerungsanlagen mit hohen und geringen Emissionen zu rechnen ist, muss unterschieden werden nach:

Anlagenalter: Alte Holzfeuerungsanlagen führen fast immer zu höheren Emissionen als moderne, in den letzten Jahren installierte Holzfeuerungsanlagen. Besonders groß sind die Unterschiede zwischen Anlagen, die vor oder nach dem Inkrafttreten der 2. Stufe der verschärften 1. BImSchV 2015 installiert wurden.

Anlagentyp: Zentralheizungen laufen typischerweise sauberer als Einzelraumfeuerungsanlagen.

Art der Befeuerung: Handbeschickte Feuerungsanlagen haben typischerweise höhere Emissionen als automatisch beschickte.

eingesetztem Holzbrennstoff: Beim Einsatz von Scheitholz und Hackschnitzeln entstehen wegen mehr Verunreinigungen und einem höheren Wassergehalt in der Regel mehr Emissionen als beim Einsatz von von Holzpellets.

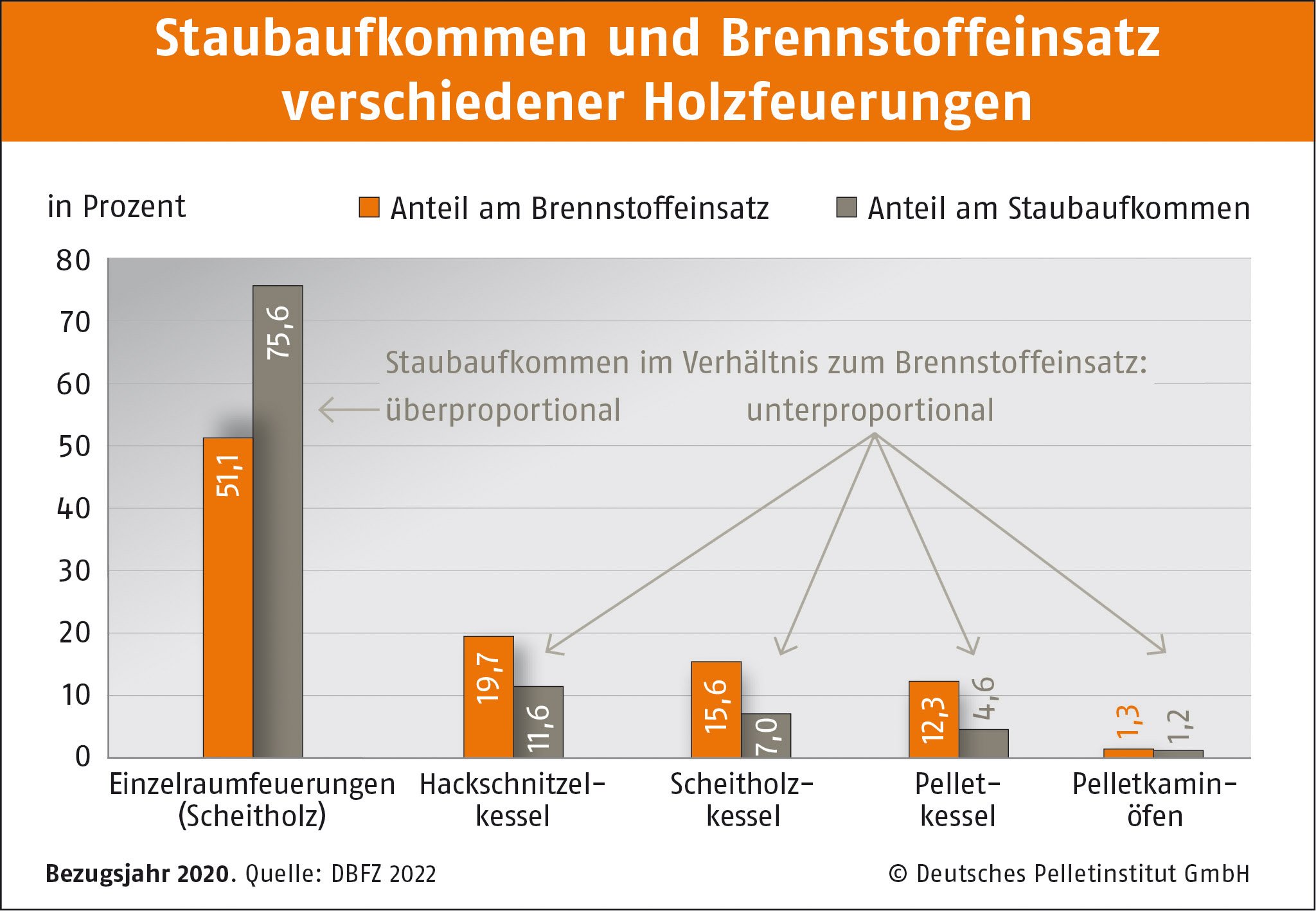

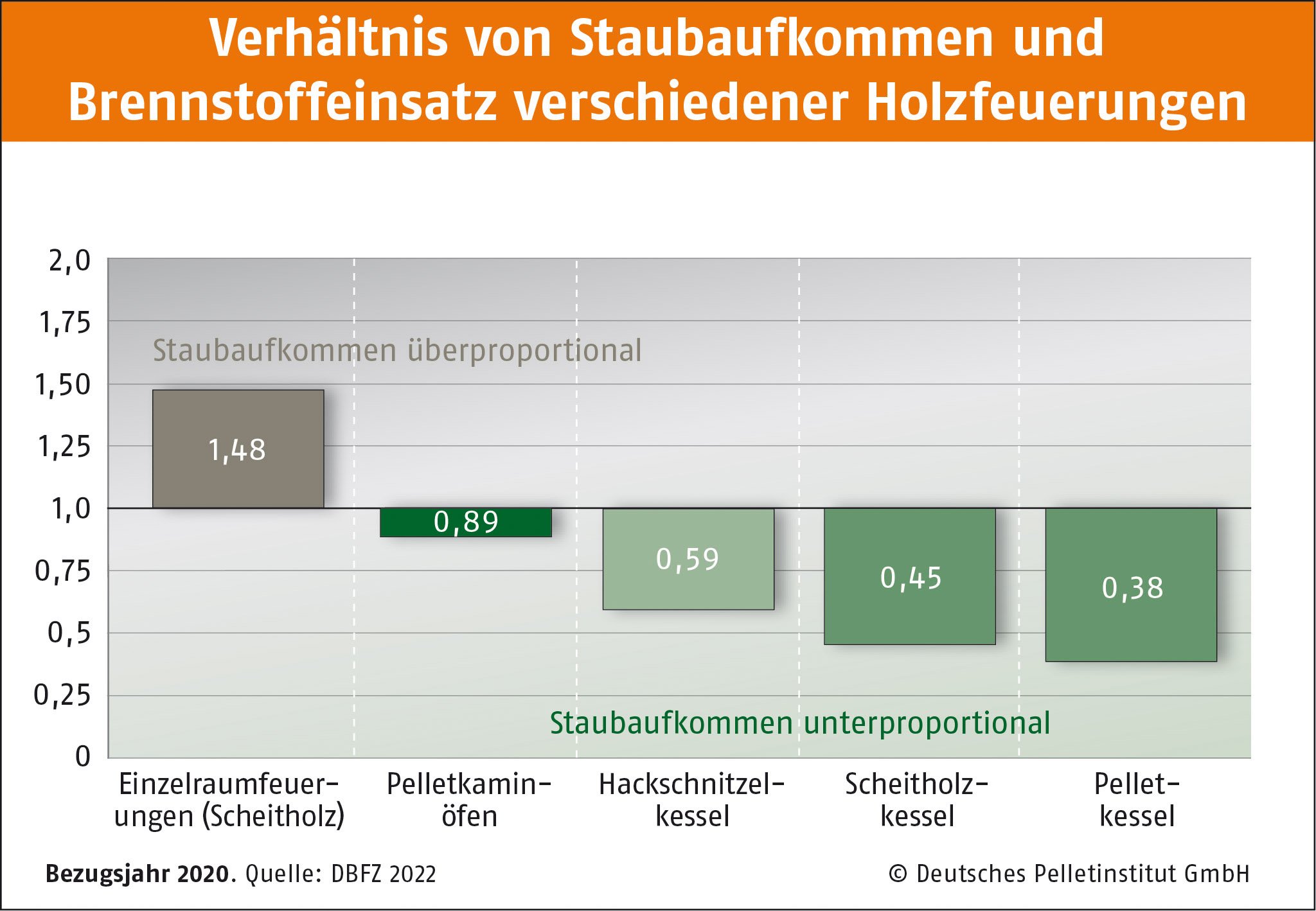

Der Anteil von Holzzentralheizungen (Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzkessel) an den gesamten Staubemissionen aus Holzfeuerungen beträgt nur rund 23 Prozent, obwohl sie fast 50 Prozent des Brennstoffs nutzen.

Mit Scheitholz befeuerte Einzelraumfeuerstätten (Öfen und Kamine) sind für den Großteil (rund 77 Prozent) verantwortlich!

Vergleich des Anteils am Brennstoffeinsatz und am Staubaufkommen aus Holzfeuerungsanlagen

| Feuerungstyp (jeweils bis 1 MW) | Anteil am Brennstoffeinsatz (2022) | Anteil am Staubaufkommen (2022) | Verh. Anteil Staubaufkommen zu Anteil Brennstoffeinsatz |

|---|---|---|---|

| Einzelraumfeuerungen (Scheitholz) | 51,1 % | 75,6 % | 1,48 % |

| Pelletöfen | 1,3 % | 1,2 % | 0,89 % |

| Hackschnitzelkessel | 19,7 % | 11,6 % | 0,59 % |

| Scheitholzkessel | 15,6 % | 7,0 % | 0,45 % |

| Pelletkessel | 12,3 % | 4,6 % | 0,38 % |

Quelle: Kurzstudie „Abschätzung des Anteils zentraler Holzfeuerungsanlagen an den Staubemissionen in Deutschland“. Lenz, DBFZ 2014, Berechnungen angepasst 2022.

Dass die Hackschnitzelkessel im Durchschnitt mehr Emissionen erzeugen als Scheitholzkessel, obwohl es sich bei ihnen um automatisch beschickte Kessel handelt, liegt an der vielfach sehr schlechten Brennstoffqualität: Brennholz ist typischerweise besser getrocknet und hat typischerweise nur wenige Beimengungen von Laub, Nadeln und Bodenbestandteilen. Bei Waldhackschnitzeln und Hackschnitzeln aus der Landschaftspflege ist das oft anders: Sie werden wenig getrocknet und enthalten oft hohe Beimengungen an Nadeln, Laub und Bodenbestandteilen. Das zeigt, wie wichtig die Brennstoffqualität für eine Verminderung der Emissionen gerade bei Hackschnitzeln ist: Die Emissionen aus Hackschnitzelkesseln lassen sich durch den Einsatz qualitativ hochwertiger Hackschnitzel mit niedrigem Aschegehalt (z.B. ENplus A1) gegenüber dem Durchschnittswert sehr deutlich verbessern.

Weitere Informationen

-

DEPV-Fachartikel „Umweltbundesamt korrigiert Emissionsfaktoren und Gesamtemissionen von Holzfeuerungen“

Gebäudeenergierecht

–

Nutzungspflicht für 65 Prozent EE Wärme

Das aktualisierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) führt für den Einbau von neuen Heizungsanlagen in neue und bestehende Gebäude schrittweise eine Nutzungsplicht von 65 Prozent Erneuerbarer Wärme ein. Diese ersetzt die bisher geltende bundesweite Nutzungspflicht von 15 bis 50 Prozent Erneuerbarer Wärme für Neubauten und Bestandsmodernisierungen der öffentlichen Hand. Die bisher gelten Ersatzoptionen wurden abgeschafft. D.h. man kann die Nutzung Erneuerbarer Wärme nicht mehr vermeiden, indem man ein Gebäude besser dämmt. Auch die neue Nutzungspflicht lässt sich mit einem Hackschnitzelkessel sowohl in einem Neubau als auch einem Bestandsgebäude problemlos und vollständig erfüllen, und zwar ohne einen gesonderten Nachweis führen zu müssen, dass die 65 Prozent Erneuerbare Wärme erreicht werden. Anders ist das nur, wenn man einen Hackschnitzelkessel mit einer neuen Öl- und Gasheizung kombinieren will: Dann muss man nachweisen, dass die Öl- und Gasheizung nicht mehr als 35 Prozent der Wärme liefert.

Weitere Informationen zum GEG

EWärmeG (Nutzungspflicht für Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg) Seit 2010 gilt in Baden-Württemberg das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG), das 2015 novelliert wurde. Es fordert auch für den Fall einer Heizungsmodernisierung im Gebäudebestand einen Mindestanteil Erneuerbarer Energien (15 Prozent). Diese Nutzungspflicht kann durch Hackschnitzelkessel voll erfüllt werden.

Das EWärmeG gilt in Baden-Württemberg weiter, auch wenn seit dem 1. Januar 2024 bundesweit das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gilt. Der Grund: Das GEG führt die neue 65-Prozent-Nutzungsflicht für Erneuerbare Wärme für Bestandsgebäude nur schrittweise ein. Erst ab Mitte 2028 wird sie in allen Gebieten und für alle Gebäude gelten. In den anderen Gebieten bzw. für andere Gebäude gilt bis dahin, dass das EWärmeG weitergehende Pflichten enthält, die einzuhalten sind.

Weitere Informationen zum EWärmeG

Beim DEPV

EU-Energielabel

Das EU-Energielabel bewertet die Energieeffizienz einer neu eingebauten Heizungsanlage mit Effizienzklassen von A+++ (sehr gute) bis D bzw. G (mangelnde Effizienz). Die Skala der Klassen wird von grün bis rot farblich gekennzeichnet.

Weitere Informationen zum EU-Energielabel beim DEPV

Energetische Kennwerte

Die Berechnung des Heizenergiebedarfs ist für GEG- und KfW-Nachweise und Energieausweise erforderlich, oftmals aber auch für die Energieberatung und die Gebäude- und Heizungsplanung. Dies gilt insbesondere bei großen Anlagen für große Wohn- und Nichtwohngebäude oder für Gewerbebetriebe.

Zur Berechnung des Heizenergiebedarfs von Gebäuden mit Hackschnitzel-Zentralheizungen ist nur noch die neuere Norm DIN V 18599 zulässig. Berechnungen nach der alten Norm DIN V 4701-10 waren übergangsweise nur noch bis Ende 2023 zulässig.