Hackschnitzelheizsysteme

–

Mit Hackschnitzeln heizen bedeutet, mit einem günstigen Brennstoff einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und dabei auch zwischen vielseitigen Anwendungsgebieten zu wählen: Prozesswärme, Nahwärme und Kraft-Wärme-Kopplung im Heizkraftwerk sind nur einige davon. Containerlösungen erhöhen zudem die Flexibilität.

Hackschnitzelkessel

–

Vollautomatik

Hackschnitzelkessel werden ab einer Leistung von 50 kW effizient und betriebssicher eingesetzt. Die Anlagen werden vollautomatisch betrieben, das heißt die Hackschnitzel werden mittels Austragssystem entnommen und zum Kessel transportiert. Die Verbrennung erfolgt geregelt mit höchstmöglicher Effizienz.

Rezirkulation

Bei technisch getrockneten Hackschnitzeln empfiehlt es sich auf Rezirkulation zu setzen. Diese leitet Abgas erneut in den Verbrennungsprozess indem es der Primärluft beigemischt wird. Durch den resultierend geringeren Anteil an Sauerstoff (10 – 15 statt 21 Prozent) in der Primärluft der Verbrennung, wird die Temperatur am Rost niedrig gehalten. Das verhindert ein sogenanntes Schmiedefeuer, was dazu führen würde, dass das Rost zu heiß wird und sich verformt.

Lambdasonde

Im Abgasweg sollte eine Lambdasonde verwendet werden, da diese zur Regelung der Verbrennungsluftzufuhr beiträgt und variierende Qualitäten des Brennstoffs erkennt. Der Kessel kann in diesem Fall gezielt gegensteuern, um eine effiziente Verbrennung sicherzustellen.

Pufferspeicher

Hackschnitzelkessel sollten immer in Kombination mit einem Pufferspeicher betrieben werden. Schnelle Veränderungen beim Wärmebedarf können von der Feuerung allein nicht vollständig abgedeckt werden. Ein abrupter Einbruch des Wärmebedarfs würde zu einer Überhitzung des Systems und ggf. zu Schäden an der Anlage führen.

Asche

Die anfallende Asche wird bei größeren Anlagen automatisch in einen Container transportiert, den ein Entsorgungsunternehmen komfortabel abführen kann.

Verschiedene Feuerungstechniken für Hackschnitzel

Feuerungsprinzip | Feuerungstyp | Nennwärmeleistung |

|---|---|---|

Unterschubfeuerung | Ohne Rost | > 50 kW ≤ 2,5 MW |

Quereinschubfeuerung | Starrer Rost, teilweise mit Kipprost oder Ascheräumer | > 50 kW |

Quereinschubfeuerung | Beweglicher Vorschubrost | > 50 kW ≤ 60 MW |

Quereinschubfeuerung | Schubboden ohne Rost | > 50 kW ≤ 800 kW |

Abwurffeuerung | Sturzbrandbrenner | > 50 kW ≤ 60 kW |

Verschiedene Feuerungstechniken für Hackschnitzel

Effizienz

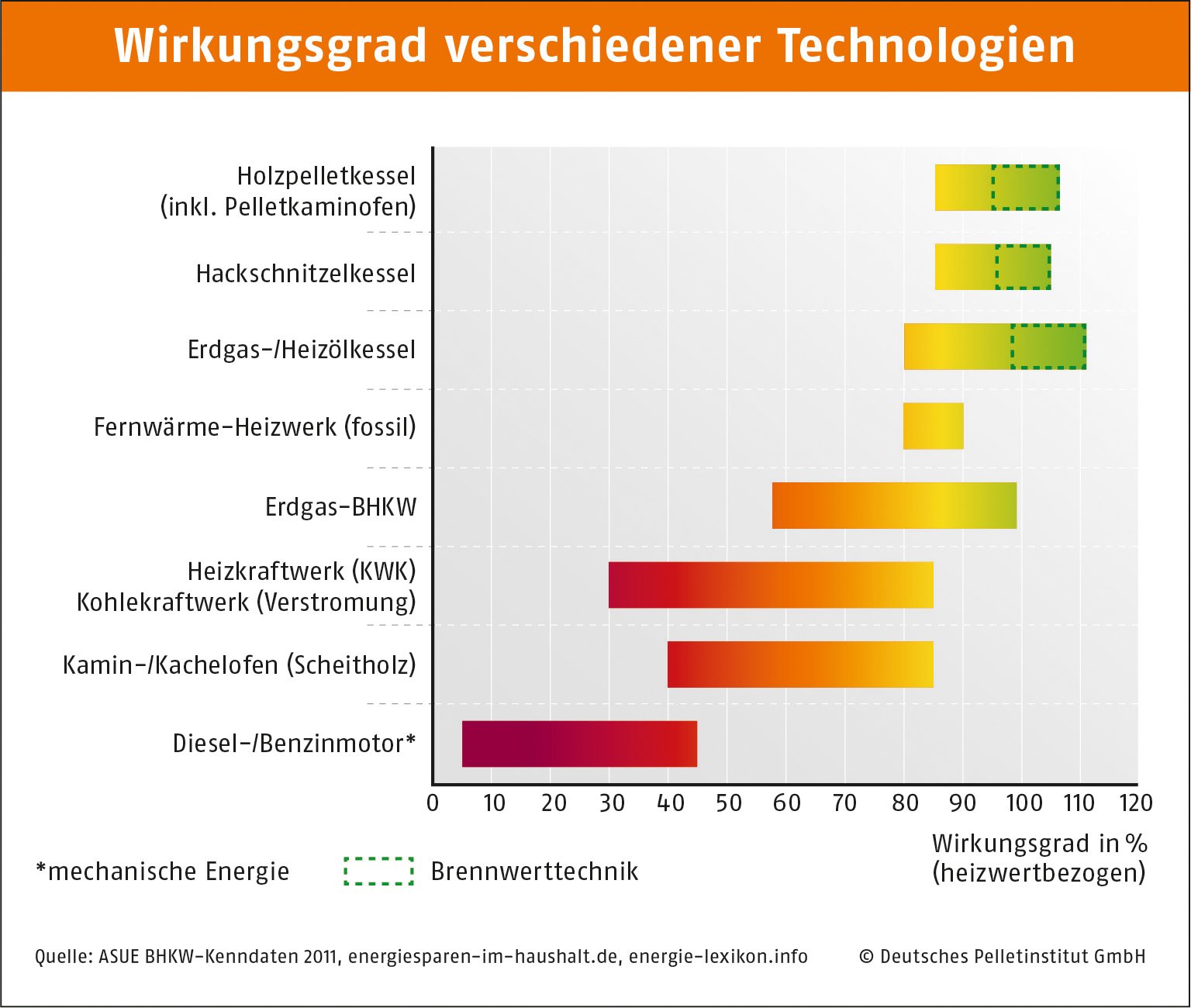

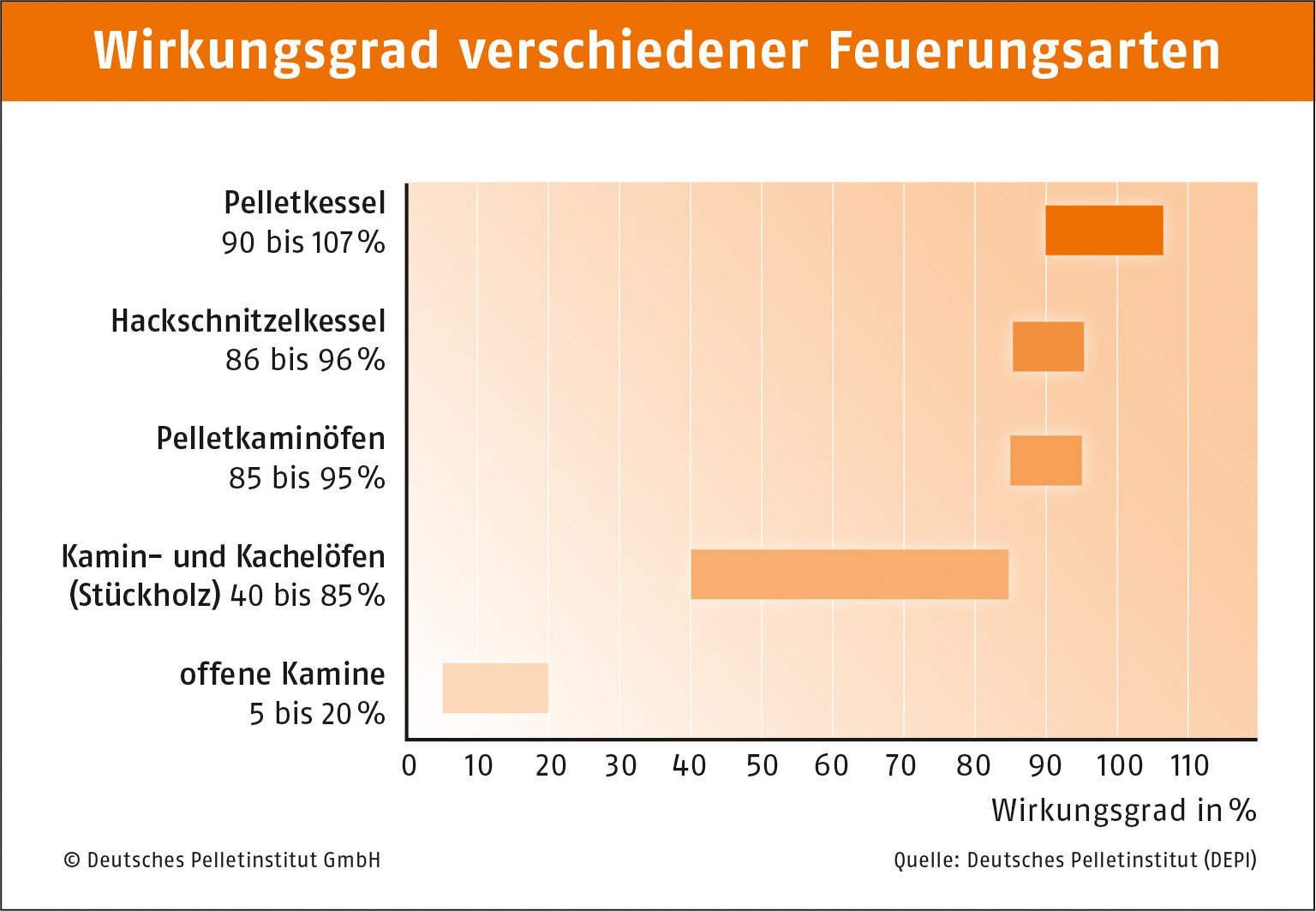

Die Effizienz oder der Wirkungsgrad gibt an, wie viel der im Brennstoff vorhandenen Energie in nutzbare Wärme umgewandelt werden kann. Zu unterscheiden ist dabei, ob sich der Wirkungsgrad auf den Heizwert oder den Brennwert bezieht. Bei Hackschnitzelkesseln liegt der heizwertbezogene Wirkungsgrad zwischen 90 und 95 Prozent, bei Brennwertkesseln über 100 Prozent.

Diese Wirkungsgrade liegen etwas unter denen von Pelletkesseln, aber deutlich über denen von mit Stückholz betriebenen Kamin- oder Kachelöfen und offenen Kaminen. Um heizwertbezogene Wirkungsgrade auf brennwertbezogene Wirkungsgrade umzurechnen, wird der Faktor 1,08 verwendet. Der Brennwert liegt bei Hackschnitzeln also um 8 Prozent über dem Heizwert. Bei der Effizienz der gesamten Heizungsanlage sind daher noch die Wärmeverluste zu berücksichtigen, die bei Speicherung und Verteilung der vom Holzheizkessel gelieferten Wärme entstehen. Der Nutzungsgrad als Verhältnis von Nutz- und Endenergie liegt aus diesem Grund immer unter dem Wirkungsgrad.

Hackschnitzel und Solarthermie

–

Hackschnitzelheizungen lassen sich gut mit einer Solaranlage kombinieren. Hierfür ist ein Kombi-Pufferspeicher erforderlich. Er bildet die Schnittstelle zwischen Solaranlage und Heizung: Die Solarkollektoren übernehmen ganzjährig den Hauptteil der Trinkwassererwärmung. Je nach Gebäude und Auslegung der Solaranlage wird so bis zu einem Drittel des Wärmebedarfs durch Sonnenenergie erzeugt. Liefert die Sonne nicht genug Energie, schaltet der Regler automatisch die Heizung an.

Kraft-Wärme-Kopplung im Heizkraftwerk

–

Hackschnitzel können auch zur Stromerzeugung verwendet werden. Als Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird die gleichzeitige Erzeugung von thermischer und mechanischer Energie bezeichnet. Die thermische Energie wird zum Heizen oder auch als Prozesswärme verwendet. Die mechanische Energie wird zumeist unmittelbar in elektrische Energie umgewandelt. Dies kann im Wesentlichen durch Dampfanlagen, ORC-Anlagen (Organic Rankine Cycle) oder Holzvergaser umgesetzt werden. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Nutzung der Wärme auch in den Sommermonaten.

Prozesswärme

–

Die Erzeugung von Prozesswärme (auch in Form von Prozessdampf) für Industrie und Gewerbe besitzt ein großes Potenzial zur Energieeinsparung. Prozesswärme kann mit Hackschnitzel in Form von Dampf (Sattdampf/gespannter Dampf) bereitgestellt werden. Viele Prozesse in der Lebensmittelindustrie, Textilreinigung, Pharmazie und Desinfektion benötigen Dampf. Dieser wird in einem Prozessdampferzeuger hergestellt, wobei Wasser unter Druck verdampft wird. Mit Hackschnitzel lassen sich Temperaturen bis 500 °C erreichen. Somit könnten 25 Prozent des derzeitigen Prozesswärmebedarfs in Deutschland (10 Prozent bis 100 °C und 15 Prozent von 100 bis 500 °C) durch Holzfeuerungsanlagen gedeckt werden (Quelle: AEE).

Informationen zur Förderung für Prozesswärme mit Hackschnitzeln

Nahwärme

–

Wärmenetze lassen sich in Fern- und Nahwärmenetze unterscheiden. Der wesentliche Unterschied dieser beiden Wärmeübertragungen ist die Entfernung und die transportierte Wärmemenge zum Verbraucher. Für ein Nahwärmenetz kann Wärme unter anderem auch in einer oder mehreren zentralen Hackschnitzelheizanlagen erzeugt und an in der Umgebung liegende Abnehmer transportiert werden. Die Anlagen können in einem Heizcontainer oder einer Heizzentrale untergebracht werden. Ähnlich wie in einem Heizkreislauf im Gebäude wird Wärme über das Medium Wasser transportiert. Ein Nahwärmenetz kann Gebäudekomplexe, Stadtteile oder Industriegebiete mit Wärme versorgen. Die Verbraucher benötigen dann keinen eigenen Wärmeerzeuger. Die sogenannte Hausübergabestation, ein kleiner an der Wand angebrachter Kasten, ersetzt diesen und überträgt die Wärme an den gebäudeinternen Heiz- und Warmwasserkreislauf.